-

Autor:innen

- Autor:innen von A - Z

- Preise und Auszeichnungen

Unsere Autor:innen

- Auf Lesereise

- Veranstaltungs-Newsletter Berlin

- Veranstaltungs-Newsletter München

Autor:innen treffen

- Klaus Brinkbäumer

- Fikri Anıl Altıntaş

- Henning Sußebach

- Dominik Graf

- Jörg Baberowski

- Aleida Assmann

- alle C.H.Beck-Fragebogen

17aus63: Der C.H.Beck-Fragebogen

- Günther Anders

- Jacob Burckhardt Werke

- Heimito von Doderer

Klassiker und Werkausgaben

-

Bücher

- Gesamtverzeichnis

-

Geschichte

- Epochenübergreifende Darstellungen

- Alte Geschichte, Archäologie, Vor- und Frühgeschichte

- Mittelalter

- Neuzeit

- 20. und 21. Jahrhundert, Zeitgeschichte

- Jüdische Geschichte und Kultur

- Islamische und außereuropäische Geschichte

- Rechtsgeschichte

- Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte

- Bayerische Geschichte

- Länder, Städte, Reisen

- Biografien

- Kunst und Musik

- Leben und Gesellschaft

- Literaturwissenschaften, Sprache

- Naturwissenschaften

- Philosophie

- Politik, Zeitgeschehen

- Psychologie und Gesundheit

- Religion

Sachbuch

-

Empfehlungen

- Herbstprogramm 2025

- Juli

- August

- September

- Oktober/November

- Frühjahrsprogramm 2025

- Januar

- Februar

- März

- Mai

Neuerscheinungen

- Leselisten

- Henning Sußebach: Anna oder: Was von einem Leben bleibt

- Caroline Williams: Sich fühlen

- Martina Clavadetscher: Die Schrecken der anderen

- Liz Moore: Der Gott des Waldes

- Uwe Wittstock: Marseille 1940

- Edition Mercator

-

weitere Specials

- Zora del Buono: Seinetwegen

- Navid Kermani: In die andere Richtung jetzt

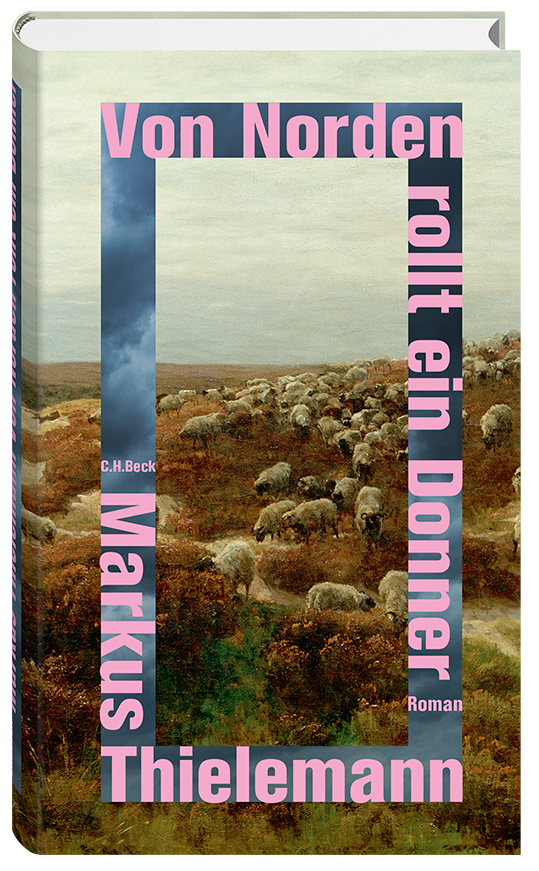

- Markus Thielemann: Von Norden rollt ein Donner

- Yuval Noah Harari bei C.H.Beck

- Mustafa Suleyman: The Coming Wave

- Geschenkbücher

- Markus Gasser: Lil

- Dan Jones: Essex Dogs

- Der ewige Brunnen

- Spanische und hispanoamerikanische Lyrik

- Bob Dylan: Die Philosophie des modernen Songs

- Paul McCartney: 1964: Augen des Sturms

- Paul McCartney: Lyrics

- Günther Anders

- Jacob Burckhardt Werke

- Heimito von Doderer

Specials

-

Autor:innen

- Autor:innen von A - Z

- Preise und Auszeichnungen

Unsere Autor:innen

- Auf Lesereise

- Veranstaltungs-Newsletter Berlin

- Veranstaltungs-Newsletter München

Autor:innen treffen

- Klaus Brinkbäumer

- Fikri Anıl Altıntaş

- Henning Sußebach

- Dominik Graf

- Jörg Baberowski

- Aleida Assmann

- alle C.H.Beck-Fragebogen

17aus63: Der C.H.Beck-Fragebogen

- Günther Anders

- Jacob Burckhardt Werke

- Heimito von Doderer

Klassiker und Werkausgaben

-

Bücher

- Gesamtverzeichnis

-

Geschichte

- Epochenübergreifende Darstellungen

- Alte Geschichte, Archäologie, Vor- und Frühgeschichte

- Mittelalter

- Neuzeit

- 20. und 21. Jahrhundert, Zeitgeschichte

- Jüdische Geschichte und Kultur

- Islamische und außereuropäische Geschichte

- Rechtsgeschichte

- Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte

- Bayerische Geschichte

- Länder, Städte, Reisen

- Biografien

- Kunst und Musik

- Leben und Gesellschaft

- Literaturwissenschaften, Sprache

- Naturwissenschaften

- Philosophie

- Politik, Zeitgeschehen

- Psychologie und Gesundheit

- Religion

Sachbuch

-

Empfehlungen

- Herbstprogramm 2025

- Juli

- August

- September

- Oktober/November

- Frühjahrsprogramm 2025

- Januar

- Februar

- März

- Mai

Neuerscheinungen

- Leselisten

- Henning Sußebach: Anna oder: Was von einem Leben bleibt

- Caroline Williams: Sich fühlen

- Martina Clavadetscher: Die Schrecken der anderen

- Liz Moore: Der Gott des Waldes

- Uwe Wittstock: Marseille 1940

- Edition Mercator

-

weitere Specials

- Zora del Buono: Seinetwegen

- Navid Kermani: In die andere Richtung jetzt

- Markus Thielemann: Von Norden rollt ein Donner

- Yuval Noah Harari bei C.H.Beck

- Mustafa Suleyman: The Coming Wave

- Geschenkbücher

- Markus Gasser: Lil

- Dan Jones: Essex Dogs

- Der ewige Brunnen

- Spanische und hispanoamerikanische Lyrik

- Bob Dylan: Die Philosophie des modernen Songs

- Paul McCartney: 1964: Augen des Sturms

- Paul McCartney: Lyrics

- Günther Anders

- Jacob Burckhardt Werke

- Heimito von Doderer

Specials